Kino und Film

Kino und Film

„And the Oscar goes to…“. Nein, nicht an an die Netzflix-Verfilmung „Im Westen nichts Neues“. Zumindest nicht, was den besten Film betrifft. Zwar sahnte das deutsche Antikriegsspektakel mit vier Oscars (unter anderem für den besten internationalen Film) ordentlich ab, doch an diesem Abend wurde keineswegs Filmgeschichte geschrieben. In Hollywood daher nichts Neues.

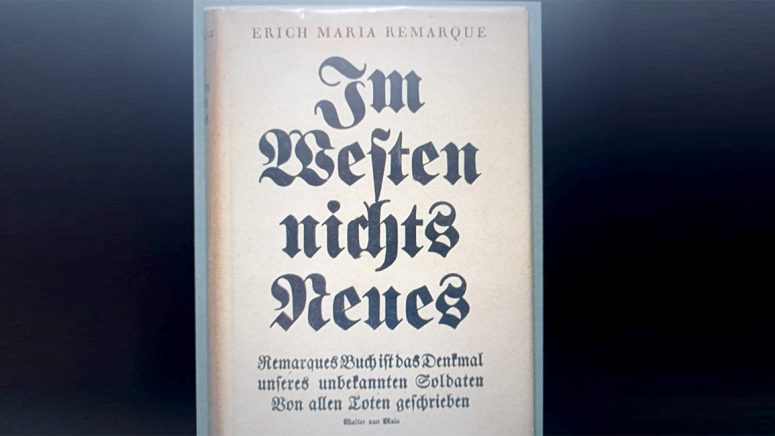

Denn dieses „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger muss sich einreihen. Mit „Die Blechtrommel“, „Nirgendwo in Afrika“ und „Das Leben der Anderen“ gab es schon drei deutsche Oscar-Prämierungen in dieser Kategorie. Für den Hollywood-Olymp reichte es also mal wieder nicht. Zu recht, denn der Streifen hat bis auf den Titel wenig bis gar nichts mit dem Buch von Erich Maria Remarque zu tun.

Das muss nicht unbedingt ein Kriterium für Kritik sein. Alle Filme lösen und müssen sich vom literarischen Original lösen, um ein Buch auf zwei Stunden flimmernde Bilder zu reduzieren. Das mag man gut oder schlecht finden – ist aber unumstößliche Filmrealität.

Diese Reduzierung kann man der Neuverfilmung nicht vorwerfen.

Allerdings verzichtet die aktuelle Neuverfilmung durch den Streaming-Anbieter auf die dramaturgischen Elemente, die Remarques Buch und auch die Erstverfilmung aus dem Jahre 1930 ausmachen. (Dieser Film bekam tatsächlich den Oscar für den besten Film). Die Kriegsbegeisterung zu Beginn des 1. Weltkriegs, die terrorisierende Schleiferei der jungen Rekruten, das Herausstellen der unterschiedlichen Charaktere, die Liebesszenen im Kriegsgetümmel, der Frust des Fronturlaubers und Protagonisten Paul Bäumer angesichts der schwadronierenden Stammtisch-Militärexperten, die Entfremdung der Klassenkameraden durch die Brutalität des Krieges von ihrem früheren Alltag oder Bäumers Krankenhausaufenthalt zwischen wenig Leben und viel Tod – darauf verzichtet die Neuverfilmung. Tiefe ist nicht gefragt.

Selbst der Titel „Im Westen nichts Neues“ wird ad absurdum geführt. Bäumer stirbt im Remarques Antikriegsepos nicht Sekunden vor dem Ende des Krieges, sondern einen Monat vorher. Dass sein Tod nicht besonderes, sondern ein Menschenleben eigentlich zu vernachlässigen ist, macht das Ende des Romans deutlich: „Er fiel im Oktober 1918, an einem Tag, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu vermelden.“

Auch historisch hat die Neuverfilmung deutliche Schwächen. So ziehen Bäumer und seine Freunde 1917 begeistert in den Krieg – doch zu dieser Zeit war die Stimmung durch Millionen Tote, Verkrüppelte, Hunger und Mangelwirtschaft an der „Heimatfront“ längst umgekippt. Allenfalls war „Durchhalten“ angesagt. Es gab auch keine Sturmangriffe Minuten vor Beginn des Waffenstillstands. Und auch die Massenerschießung von Soldaten, die nicht mehr kämpfen wollten, hat es im 1. Weltkrieg nicht gegeben. Lediglich 48 Soldaten wurden exekutiert, im 2. Weltkrieg waren es um die 20 000. Diese plumpe Geschichtsverfälschung am Ende des Films dient nur einer billigen Dramatisierung.

Der Film hat auch Stärken. Dank Computer- und Animationstechnik werden die Kriegsbilder in einer kaum mehr auszuhaltenden Grausamkeit gezeigt. Das sinnlose Sterben im Stellungskrieg, die katastrophalen Zustände in den Schützengräben, die verheerende Wirkung neuer Massenvernichtungswaffen – da wirken die Filmbilder. Seinen Erfolg verdankt „Im Westen nichts Neues“ auch der Aktualität – dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Gewisse Parallelen bedrücken. Doch ist damit „Im Westen nichts Neues“ ganz großes Kino?

Thomas Pregl